Wakaf dan Peluang Sekuritisasi Aset Produktif

Bobby P Manullang

Pengawas Forum Wakaf Produktif dan Kepala Divisi Pengembangan Jaringan Dompet Dhuafa

Banyak orang memaknai wakaf sebagai sebuah ibadah pengorbanan Sebagian harta yang digunakan untuk sosial ibadah. Saat ini masyarakat Indonesia melazimkan wakaf sebagai pelepasan harta untuk keperluan ibadah. Itulah sebabnya mengapa wakaf identik dengan aktivitas perwujudan 3M (Masjid, Madrasah dan Makam). Padahal wakaf dengan tujuan untuk menciptakan manfaat ekonomi, lebih umumnya sebagai instrumen penyejahteraan masyarakat adalah jauh lebih utama.

Hal ini bisa diambil hikmahnya tatkala sahabat Sayyidina Umar bin Khattab ingin menyerahkan tanah produktifnya di Khaibar untuk keperluan dakwah Rasulullah SAW ketika itu. Namun Rasulullah justru menolak dan bahkan meminta Umar untuk terus mengelola tanah tersebut dan meminta agar apapun yang menghasilkan di lahan tersebut harus Umar bagikan kepada tiga golongan ; 1) Para orang yang lemah dan membutuhkan, 2) Para pengelolanya, 3) jika keluarga mu membutuhkan boleh diambil seadilnya dan secukupnya. Peristiwa ini tentu sangat erat kaitannya dengan manfaat wakaf sebagai instrumen penggerak ekonomi. Dia hari menjadi sumber kapital atau income generator yang bisa terus mengalirkan manfaat.

Sehingga dalam perkembangannya, wakaf di beberapa belahan dunia telah dipraktikkan sebagai upaya untuk mengkonversi dana umat menjadi sumber-sumber kapital yang menghasilkan manfaat serta revenue berkelanjutan dan dikelola oleh nazir secara sustain dan berkeadilan. Sebut saja beberapa rumah sakit di Timur Tengah seperti Bimaristan (rumah sakit) Al Nuri di Baghdad (982 M/372 H), Bimaristan Aldudi (Baghdad tahun 1154 M/548 H), Bimaristan Divrigi (Turki 1228 M) dan Bimaristan Muayyad (Mesir 1420 M). Ke semua rumah sakit tersebut berdiri dari hasil wakaf yang dikelola nazir.

Sementara di bidang pendidikan, wakaf kelembagaan tertua ada di Maroko dengan nama Univeritas Al qurowiyyin (berdiri 859 M) dan di Mesir Universitas Al Azhar (berdiri 970 M). Beberapa kampus tertua yang dikelola dengan prinsip seperti wakaf (dikenal dengan istilah endowment fund) ada di Eropa dan Amerika, yakni Oxford University, Inggris (1096 M), Harvard University, USA (1636 M), dan Stanford University (1891 M).

Rumah sakit tertua berbasi wakaf dibangun sebagai hasil wakaf dari para dokternya yang secara gigih mewakafkan harta dan profesinya sehingga rumah sakit tersebut terbangun dan berkembang beberapa masa kemudian. Sementara kampus-kampus berbasis endowment fund dikelola melalui pengelolaan dana pendidikan ratusan tahun. Harvard mendudukan peringkat tertinggi dimana endowment fund yang dikelola mencapai angka 56 miliar dolar AS, sementara Oxford di angka 8,7 milia dolar AS.

Dari dua institusi wakaf ini, rumah sakit dan pendidikan, mewakili sebuah potret yang merekam pengalaman dan juga success story pengelolaan asset wakaf dengan manfaat yang berkelanjutan hingga hari ini. Lalu persoalannya, di mana prospek peluang pengembangan wakaf di sektor-sektor perekonomian lain seperti pertanian, perdagangan, manufaktur dan bahkan perbankan ?

Ekosistem ekonomi wakaf di Indonesia

Meski terbilang masih tertinggal jauh dengan negara timur Tengah lain, Masyarakat muslim di Indonesia mulai melakukan banyak inisiatif pengembangan usaha berbasis wakaf. Ide dasarnya tetap sama, yakni mengkoversi wakaf tunai yang diperoleh dari masyarakat untuk menciptakan income generator. Beberapa nazir prominent seperti Dompet Dhuafa, Rumah Wakaf, Daarut Tauhid, Al Azhar, dan beberapa nazir lainnya telah berinisiatif untuk mengembangkan sektor usaha produktif berbasis wakaf. Hal yang paling menantang dalam ikhtiar nazir melakukan optimalisasi assetnya adalah saat mereka melakukan berbagai upaya inovatif di dalam memperoleh sumber permodalan wakaf dan aspek hilirisasi produknya.

Uniknya, wakaf yang di awal diinisiasi nazir dengan spektrum usaha yang luas, lambat laun akhirnya berkembang kepada kekhususan/diferensiasi yang menjadi ciri khas masing-masing nazir. Contoh Dompet Dhuafa yang telah sampai pada positioning yang cukup kuat dalam pengembangan fasilitas kesehatan baik tingkat pertama maupun tingkat dua (rumah sakit). Sementara Daarut Tauhid cukup aktif dan berhasil dalam mengembangkan agro industry termasuk peternakan. Selain itu ada juga nazir yang berhasil mengembangkan property dari dana wakaf yang dikelolanya.

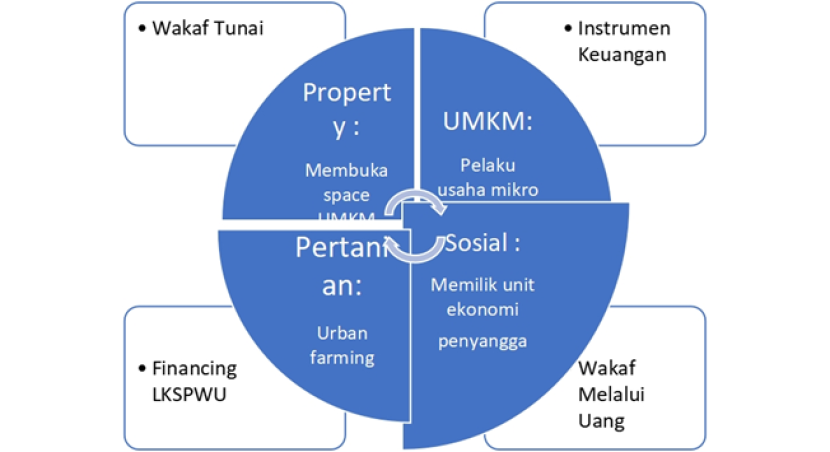

Yang belum banyak diketahui adalah, para nazir prominent ini mampu membangun trust yang pada akhirnya diapresiasi sebagai entitas yang cukup kredible untuk mendapatkan permodalan. Secara modelling dapat kita lihat dalam diagram sebagai berikut :

Keberadaan asset wakaf yang telah berhasil menjadi income generator tentunya menjadi baseline productive asset yang bisa menciptakan tiga hal produktif. Pertama sebagai revenue stream, kedua menjadi penyerap tenaga kerja, ketiga sebagai episentrum bekerja nya supply chain para pelaku usaha. Dari sinilah kemudian lahir model ekosistem ekonomi syariah berbasis wakaf.

Pengelolaan rumah sakit contohnya. Keberadaan rumah sakit, secara fix asset, bangunan rumah sakit diperoleh berbasis penghimpunan wakaf. Juga segala bentuk pengadaan utilitasnya diperoleh berbasis Capex (capital expenditure) yang dihasilkan dari penghimpunan wakaf.

Setelah mesin wakaf selesai bekerja, tantangan selanjutnya adalah bagaimana memperoleh working capital nya, atau operational expenditure nya? Disinilah kehadiran dana zakat berperan sangat sentral untuk menopang operasional rumah sakit. Mengapa demikian dan bagaiman zakat bisa menjadi sumber Opex rumah sakit. Dana zakat digunakan untuk membiayai kesehatan para mustahik yang membutuhkan layanan Kesehatan. Misalkan dalam satu rumah sakit terdapat 1.000 pasien dhuafa, maka dana zakat disiapkan untuk mencover layanan kesehatan selama tiga bulan ke depan. Andai satu orang mustahik membutuhkan dana Rp 900 ribu, maka dibutuhkan dana zakat sebanyak Rp 900 juta per tiga bulan periode layanan kesehatan.

Lalu, apakah dana zakat ini habis pakai? Tentu saja jika memang untuk keperluan mustahik, tindakan ini sah-sah saja secara hukum syar’inya. Namun ternyata penggunaan dana zakat ini berpeluang untuk revolving dikembalikan lagi ke tangan lembaga amil zakat dan wakaf. Caranya? Seluruh mustahik yang didata sebagai penerima manfaat rumah sakit didaftarkan BPJS, sehingga pada bulan keempat pihak rumah sakit bisa mengajukan klaim ke BPJS dan uang klaim tersebut bisa mengembalikan dana zakat yang dikeluarkan. Ini model blended syariah finance yang bisa dijadikan referensi dan success story dari pengembangan asset wakaf dengan mengkombinasikan penggunaan dana zakat. Dengan pola seperti ini, lembaga wakaf yg mengelola fasilitas kesehatan, memiliki peluang keberlanjutan tanpa harus kedodoran dalam cash flow meskipun layanannya berorientasi kepada mustahik/kaum dhuafa.

Makanya tidak berlebihan jika ada sebuah lembaga, berani mengatakan/memiliki motto ”membangun rumah sakit dengan 0 rupiah”. Sebab ada peluang dalam pengadaan fisik rumah sakitnya berbasis wakaf, sementara operasional rumah sakitnya menggunakan dana kombinasi zakat, infak, dan sedekah.

Lalu bagaima dengan sektor pertanian dan ekonomi produktif berbasis pesantren? Ini juga memiliki tantangan tersendiri. Saat ini setidaknya ada dua model yang dilakukan, yaitu closed circuit model dan open circuit model. Close circuit adalah model yang berbasis kebutuhan internal masyarakat. Artinya sektor usaha yang dibangun didasari kepada kebutuhan pokok masyarakat sekitar. Contoh beras, sayur, rempah-rempah, daging ayam, telur dan sebagainya untuk pertanian. Detergen, makanan ringan, arang batok sebagai produk olahan limbah rumah tangga dan industri kecil. Karena usaha-usaha tersebut berbasis captive market masyarakat setempat, sangat tinggi penyerapannya. Sehingga dari sisi kelayakan usahanya sangat baik dan kecil kemungkinan terjebak dalam NPL jika menggunakan modal usaha berbasis wakaf. Wakaf uang untuk digunakan dalam sektor ini sangat memungkinkan, di samping aspek pendampingan usahanya juga harus tetap diperhatikan.

Sementara open circuit, ddalah usaha yang dibangun dengan memperhatikan pasar eksternal dari masyarakat inti. Usaha ini sudah didesain sebagai upaya untuk dilakukan pertukaran komoditas dengan daerah lain. Semisal industri minyak kelapa, detergen, telur dan beberapa produk pertanian lainnya. Usaha ini memiliki tingkat kelayakan yang jauh lebih tinggi, karena market size sudah lebih besar dari model close circuit. Penggunaan working captil berbasis wakaf uang sangat mungkin jika ditujukan untuk sektor usaha dengan market base seperti ini.

Wakaf, keuangan inklusif, dan industri kecil

Akhir-akhir ini kita sering mendapati wacana bagi peningkatan akses keuangan bagi industri kecil dan menengah untuk membangkitkan roda perekonomian. Kementerian Keuangan RI mengalokasikan/menempatkan idle cash di Bank Indonesia ke bank HIMBARA agar bisa menjadi pemicu tersalurkannya kredit usaha kecil. Bahkan kerap kita lihat secara terbuka bagaimana keberpihakan menkeu dalam meningkatkan akses industri kecil dalam skema KUR yang selama ini dianggap sulit.

Wakaf tunai sebenarnya bisa mejadi alternatif pembiayaan terhadap paara pelaku indistri kecil ini. Hanya saja ada dua hambatan psikologis selama ini yakni; pertama, dana wakaf dianggap sebagai dana sosial yang tidak mesti dikembalikan dan dianggap hibah. Padahal dana wakaf haruslah tetap pokoknya dan bergulir di masyarakat. Kedua, nazir masih terbatas dalam melakukan kajian feasibilitas/kelayakan usaha dari para pemohonnya. Sehingga diliputi rasa khawatir berlebihan tidak kembali dananya dan berbuntut hilangnya dana wakaf tunai.

Jadi meskipun dana wakaf tunai berpotensi memberikan kontribusi terhadap sektor inklusi keuangan, khususnya para pelaku industri kecil, maka sebetulnya literasi tentang wakaf tunai masih menyisakan PR agar bisa dipahami oleh masyarakat secara umum. Selebihnya, mungkin pemerintah juga harus memikirkan cara yang tepat agar potensi wakaf tunai yang dihimpun oleh nazir dapat terorkestrasi dalam sistem keuangan yang terlindungi. Kalau dana perbankan dijamin LPS, entah wakah bisa di arrange sistem perlindungannya seperti apa. Agar risiko nazir kehilangan pokok wakaf karena NPL, bisa dihindari.

Peluang investasi wakaf/sekuritisasi asset wakaf produktif

Aset wakaf yang dikelola oleh nazir prominent di Indonesia, beberapa di antaranya telah masuk dalam fase layak untuk disekuritisasi, atau berpeluang untuk dibiaya secara investasi publik. Di antaranya Rumah Wakaf yang telah mengoperasikan rumah sakit di Bandung (RS Edelweis) dengan nilai investasi pengadaan awalnya mencapai Rp 200 miliar. Sementara Dompet Dhuafa saat ini tengah mengelola fix asset rumah sakit senilai Rp 240 miliar dengan valuasi sebagai bisnis unit diperkiraan tembus angka Rp 800 miliar. Kalau kita lihat size dari nilai/valuasi ini, aset wakaf kelolaan dalam bentuk rumah sakit ini berpeluang untuk mendapatkan kesempatan sekuritasasi baik dalam model wakaf berjangka maupun pola join operation. Rumah Sakit Mata Achmad Wardi, sebagai rintisan RS mata pertama berbasis wakaf di Asia Tenggara telah membuktikan hal tersebut. Rumah Sakit ini merupakan buah dari kerja sama antara Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Dompet Dhuafa. Meskipun dalam dalam skala penerbitan surat berharga melalui initial public offering (IPO), namun rumah sakit ini menerima manfaat penyaluran dana imbal hasil penerbitan Cash Waqf Linked SUKUK batch pertama di tahun 2018. Belum jaringan klinik Gigi wakaf Medikids yang telah berhasil menjalin closed investor dalam pengembangan network layanan klinik giginya.

Hal ini membuktikan bahwa experience investasi sektor korporasi berbasis wakaf bisa dijalankan meskipun belum masuk dalam skala IPO yang bisa menggalang modal secara ritel dari para investor capital market. Hingga saat ini, fasilitas-fasilitas kesehatan tersebut masih terus berjalan dan sangat sehat secara performance nya sehingga mampu memberikan opportunity bisnis yang sangat baik untuk diinvestasikan. Jadi, peluang berinvestasi terhadap aset wakaf sangat berprospek.

Penutup

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa esensi wakaf adalah sebagai instrumen ekoonomi yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dengan cara memberikan nilai tambah aset wakaf yang dikelola oleh nazir. Persoalan mendasar hari ini adalah, adanya gap/kesenjangan antara pertumbuhan wakaf fix asset (tanah dan bangunan) dengan pertumbuhan wakaf tunai/uang (yang menjadi sumber permodalan pengelolaan aset wakaf). Sehingga siapapun itu, nazir harus berpikir kreatif dan inovatif agar bisa menghimpun dana yang sah yang dapat digunakan sebagai Capex dan Opex itu tadi. Wakaf tunai itu bisa dihimpun melalui penghimpunan langsung/direct fundraising, maupun melalui wakaf temporer/berjangka yang bisa saya dibundling dengan instrumen keuangan/investasi. Tetapi lagi-lagi, itu semua butuh orkestrasi yang baik, terutama dari stake holder pemerintah yang mampu memayungi dengan regulasi yang komprehensif dan melindungi.(*)